高橋里美の胆力

フライブルクに留学していた高橋里美のエピソードとして、高橋の学生だった小野浩が次のような話を書き残している。

先生がフッサール門下としてハイデガーと学問上の〈僚友(Kolleg)〉であつたことは知られてゐる。先生帰朝に当り、ハイデガーの肝煎りで送別会が催され、フッサールも臨席したが、フッサール曰く、「タカハシ、君は日本へ帰つたらわしの哲学を講義して呉れるだらうな?」、先生答へて曰く、「必ずしもさうでない」。座が白けてハイデガーあたりが相当に斡旋に気をつかつたらしいといふこと、旧台北帝大のM教授から伝えられたらしい*1。

おそらく1927年のこと。この会話はとうぜんドイツ語でなされたはずで、「必ずしもさうでない」と訳された高橋のセリフは「Nicht immer」だったのではないかと想像する。それはともかく、当時すでに大家だったフッサールに対して社交辞令を言わないこの度胸は、並大抵のものではない。

シュタインと似た考えを表明するフッサール

前回の続き。エディット・シュタインの見立てによれば、フッサールの観念論的な主張は論証によって示したり反駁したりできるようなものではありません。実はこれと似たようなことを、フッサールは『デカルト的省察』(1931年)の第41節で述べています。

この観念論は、「実在論」との弁証論的な戦いにおいて戦利品として得られるような、遊び半分の議論の産物などではない。それは、我〔エゴ〕である私にとって確かに考えられる存在者のすべての類型において、とりわけ、自然、文化、一般に世界といった(経験によって実際にあらかじめ与えられた)超越において、実際の作業のなかで遂行される、意味の解明なのである。このことはしかし同時に、構成する志向性そのものを体系的に露呈することを意味している。それゆえ、この観念論の正しさを証明するのは、現象学そのものなのである*1。

引用してみてあまりしっくりこなかったので自分でも訳しておきます。

この観念論は、競技のように論証することで作り出されるものではなく、諸々の「実在論」との問答法的な争いの戦利品として手に入れられるようなものでもない。それは、私つまり自我にとっておよそ考えうるあらゆる存在者のタイプに関して、とりわけ、自然や文化つまり世界一般の(経験によって私に現に先立って与えられる)超越に関して、意味を解明する作業が実際に行われることなのである。あるいはそれと同じことだが、それは、構成する志向性それ自身を体系的に解明することである。したがって、こうした観念論の証明は、現象学それ自身なのである*2。

「意味を解明する作業が実際に行われること」という箇所は意訳です(上の岩波文庫版からの引用の方が直訳に近いです)。さて、この引用の前半部分からはっきり読み取れるように、フッサールはここで自分の観念論を論証によって示される成果とみなしていません。その理由が続く箇所で述べられています。細かいことを解説する場ではないので要点だけ指摘しておきます。フッサールによれば、世界を意識の志向的相関者とみなす自分の観念論の証明は、志向性の体系的な解明が終結することによって達成されます。つまり、志向性を現象学的に分析することの一歩一歩が、観念論の証明の一部だというわけです。もしそうだとすれば、志向性の現象学的分析を離れて実在論との論争に明け暮れることは、フッサールの観念論の正しさを示すためには何の役にも立たないということになるでしょう。

このように、現象学的な観念論は論証によってどうこうできるものではないという点について、フッサールとシュタインはおよそ同じような見解をもっていたといってよさそうです。では、この見解の根拠についてもフッサールとシュタインは一致していたのでしょうか。このあたりについては意見が分かれそうです。

エディット・シュタインが語るフッサールの観念論

フッサールが1913年の著作『イデーンI』で表明した観念論的な見解に対して、いわゆるミュンヘン・ゲッティンゲン学派に属する初期の実在論的な現象学者たちが反発した、という話は比較的よく知られているのではないかと思います。この対立に関するエディット・シュタインの所見がなかなか興味深いので紹介しましょう。以下は、シュタインがローマン・インガルデンに宛てた1927年10月2日付の書簡の一部です。

構成の問題(私がこれを過小評価しないことは確かです)から観念論が導かれなければならない、あるいは観念論が導かれうるということを、私は信じていません。私が思うに、この問いはそもそも哲学的な方法によって決着をつけられるようなことではなく、誰かが哲学をしはじめるときにはいつでもすでに決まってしまっていることです。そして、ここでは個人の究極的な立場が関わってくるわけですから、フッサールの場合でさえも、彼にとってこの論点が論争不可能であるということは、無理のないことです*1。

観念論の問題について、シュタインはフッサールとかなり議論をしたはずです。このことを踏まえると、シュタインが仲の良い友人に伝えたこの感慨めいた所見は、観念論をめぐる議論のなかで両者は一歩も譲らなかったのだろうなということを想像させるもののようにも思われます。

ちなみに『エディット・シュタイン全集』(Edith Stein Gesamtausgabe)の本文テクストは、以下のページですべてダウンロードできます(サムネイルにPDFと書かれた画像が出ていますが、リンク先はPDFではないです)。ただし紙版の全集とは違いページ番号が付されていないため、これだけでは学術的な用途には使いにくいです。あと、編者による序文と注も省略されています。

エディット・シュタインの生涯と思想については、まずは次の本を読むといいのではないかと思います。

*1:Edith Stein, Selbstbildnis in Briefen III. Briefe an Roman Ingarden, Herder, 2005, 185.

レムの「高等非実在専門学校」

久しぶりにレムの本を開いて思い出したこと。『宇宙創世記ロボットの旅』には「高等非実在専門学校」なる機関が出てきて、マイノング(主義)について論じるときににエピグラフにしたくなるようなことが書いてあります。

通説では竜などというものは存在しないことになっている。ところが、低俗な頭の持主ならともかく、そんな単純な論法が学者の知性を満たすはずはない。高等非実在専門学校が存在するものを絶対に研究対象としないのは、そのためである。要するに、実在はあまりにながい時を安住のうちにすごしてきたため、いまさらそれについて一言も語るにはおよばないというのだ*1。

マイノングについては、だいぶ前に「「存在しない対象が存在する」というマイノングの主張について:明確化の試み」という論文を書いたことがあって、正式には未公刊のままお蔵入りという感じになっているのですが、マイノング(主義)入門用の文書としては悪くないんじゃないかといまでも思っています。あと、大川勇『可能性感覚』(松籟社、2003年)も、マイノングについての議論を含む貴重な日本語の本で、しかも面白いです。

*1:スタニスワフ・レム「竜の存在確率論」、『宇宙創世記ロボットの旅』、吉上昭三・村手義治訳、ハヤカワ文庫、1976年、95ページ

フィクションのなかのフッサール現象学

上の記事で紹介されているコリン・ウィルソン『精神寄生体』にフッサール(というよりも、フッサール現象学)が登場するらしいので古本を注文しました。読みます。

それで思い出したのですが、スタニスワフ・レムの中編「天の声」にもフッサールの名前がちらっとだけ出てきます。法学者ウィルヘルム・イーネイ博士の人物を描写している以下の箇所。

イーネイは極めて現実的な力を代表していた。一点の非の打ち所がない物腰も、フッサールに傾倒しているという点も、少なくとも彼を感じがいい人間にはしていなかった*1。

レムはフッサールの現象学にあまりいい印象を持っていなかったのかもしれません。

ちなみにレムはルヴフ(リヴィウ)のギムナジウム時代に、フッサールの学生だったインガルデンから数学を教わったこともあるようです。

たしかにかなり短期間ではあるが、やはり数学をインガルデン先生が教えていたこともあったのだ。すでに当時彼はヨーロッパで評判の哲学者だったが、そんなことはおそらく私たちのうちのだれも聞いたことがなかった。とはいえインガルデンはそれほど私たちに献身的ではなかったが、それもそのはず、わたしたちは数学に対する集団的抵抗でもって、極めて優れた教師の才能をも試練にさらしていたのだった*2。

レムがギムナジウムに入学したのは「たしか1932年」だということなので*3、おそらく30年代前半の話でしょう。

*1:スタニスワフ・レム「天の声」(深見弾訳)、『天の声・枯草熱』、沼野充義・深見弾・吉上昭三訳、国書刊行会、2005年、71ページ。

*2:スタニスワフ・レム「高い城」(芝田文乃訳)、『高い城・文学エッセイ』、沼野充義、巽孝之、芝田文乃、加藤有子、井上暁子訳、国書刊行会、2004年、88ページ。

*3:レム「高い城」、67ページ。

無料で手に入る『フッサール全集』(一部)と『現象学および現象学的哲学のための年報』(全部)

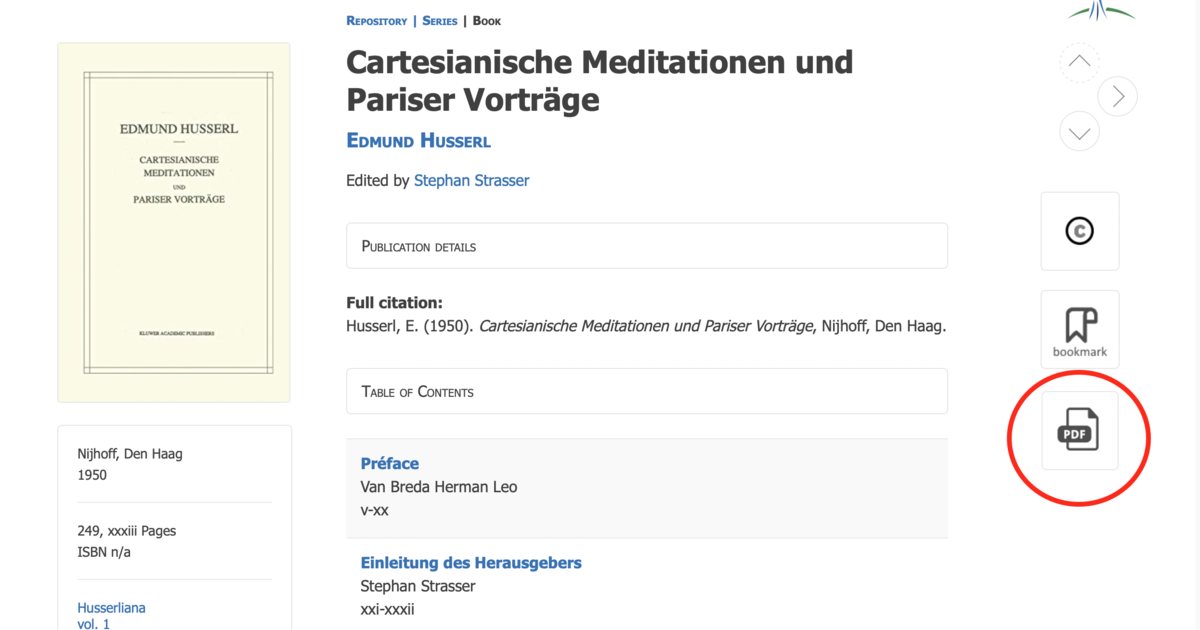

以前にもフッサール研究会から情報提供があり、知っている人もけっこういるとは思いますが、『フッサール全集』(Husserliana)の第1巻から第28巻までの大部分はネットで無料で手に入れることができます。

ページを開いてもどこからダウンロードできるのかがやや分かりにくい場合があるので(私は最初少しとまどいました)説明しておきましょう。目次のところに「PDF」と書かれたボタンがない場合にも、右端のカラムにダウンロードボタンがあれば、そこをクリックしてダウンロードできます(下記の画像の赤い丸の箇所です)。

ちなみにフッサールが編集した『現象学および現象学的哲学のための年報』は、こちらから全巻の全内容がダウンロードできます。

レヴィナスのかつての知名度

上の記事に関連した、おまけのような話。フッサールのナイフ研ぎのエピソードは、あのレヴィナスがフッサール本人から聞いたものでした。こうした由来はナイフ研ぎのエピソードのインパクトを高めているといっていいはずです。しかし、前回の記事で引用した文章をよく見てみると、そこでのレヴィナスの扱われ方は、この哲学者が当時は現在ほど高名ではなかったということを示唆しています。

それぞれをもういちど引用したうえで確認してみましょう。まずは『フッサール全集』第1巻の編者シュトラッサーの序文から。1950年に発表された文章です。

自分の哲学の方法をつねにより完全なものにし、しかも十分な体系的な定式化を犠牲にしてまでそうするというフッサールの傾向を示すものとして、E・レヴィナス博士が編者〔シュトラッサー〕に打ち明けた次のような逸話がある。(いま言及した)ストラスブールからの滞在者に対してフッサールがあるとき伝えたことによれば、フッサールはかつて子供のときにポケットナイフを贈られた。だが、フッサールはその刃が十分に鋭くないことを察して、 それを研いだのだった。ナイフを鋭くすることだけを考えていたので、フッサール少年はその刃がどんどん小さくなってだんだん減っていくことに気づかなかった。レヴィナスが確かなこととして認めている話によれば、子供の頃のこの思い出をフッサールは悲しそうな調子で伝えており、それはフッサールがこの思い出に象徴的な意味を与えていたからだ*1。

注目したいのは「(いま言及した)ストラスブールからの滞在者」というフレーズです。おそらくシュトラッサーは、この箇所で単に「ストラスブールからの滞在者」という言い方をすると、それがレヴィナスを指すのだということが分かりにくくなると判断し、「いま言及した」を括弧内に書いたのだと思います。こうした補足は、2022年現在では不要だといっていいはずです。少なくとも、『フッサール全集』の序文のような文章、つまり、フッサールや現象学の研究者に向けられた文章のなかでは、そうした補足はまったくいらないでしょう。なぜなら、レヴィナスがストラスブールからフライブルクに留学したということは、現在では、専門的な現象学研究者のあいだならば一般常識だといってよさそうなことだからです。すると、シュトラッサーによる補足は、シュトラッサーがこのことを専門的な世界における一般常識とみなしていなかったことを示していることになります。そのため上の引用は、レヴィナスの知名度が1950年代当時の研究者たちにとってそこまで高くなかったということを示す、ちょっとした証拠になりそうです。

実際のところ、レヴィナスの(現象学者としての)主著のひとつである国家博士論文『全体性と無限』が出版されるのは、この序文が出版されてから約10年後の1961年です。私はレヴィナスを専門的に研究しているわけでないのでそれほど強く断定できるわけではないですが、1950年代には、レヴィナスはまだ大哲学者という扱いを受けていたわけではない、と言っても差し支えなさそうです。こうした主張の根拠として、サロモン・マルカ『評伝レヴィナス』の次の箇所を引くことができるかもしれません。

〔ジャン・〕ヴァールは哲学コレージュを20年にわたって牽引したが、レヴィナスの姿は60年代初頭にかけてはあまり多くみられなかった。/1947年以降、ヘーゲルの体系的読解と共に、出会った時にはすでに晩年を迎えていた師シュシャーニのしたでの原典の徹底的検討とタルムード研究を通じて、ユダヤ教がレヴィナスの主たる関心事となった。彼は書かなくなり、書いたとしてもほんのわずかだった。〔……〕/だが、そうした時期にあってもヴァールはレヴィナスを探し出し、国家博士論文の審査を受けさせた。レヴィナスの論文が、その当時多く見られた社会学的あるいはマルクス主義的な論文と一線を画すものだったため、この論文審査は1961年のソルボンヌにあって、一つの事件という様相を呈するものとなた、それだけでなく、思想上の「未踏の地」が顕わになりつつあるという予感さえあった。「私たちが審査することになった博士論文は、後にそれを主題としていくつもの博士論文が書かれることになるほどのものだった」とヴァールは後年述べている*2。

あるいは、時代は少し下りますが、1964年にノーベル文学賞を辞退したサルトルが、そのことを讃えたレヴィナスからの手紙を受け取って、周りの人に「しかし、このレヴィナスというのは何者だね」と尋ねたというエピソートも、ここで引き合いにだせるのかもしれません*3。

次に、1981年に最初に出版された田島節夫『フッサール』からの引用を見てみましょう。

幼い頃からのフッサールの人となりを示すつぎのような逸話がある。ある日、彼はナイフを土産にもらったことがあるが、切れ味があまりよくなかったので、一生懸命にこれを研ぎにかかった。ところがナイフを鋭くすることばかりに気を取られていた少年フッサールは、鋼の部分がだんだん小さくなり、ついには無くなってしまったことに気がつかなかった、というのである。この話は、フランスで現象学研究の先達として知られたエマニュエル・レヴィナスが、晩年の本人の口から聴いたものであるが、フッサールはこの幼時の思い出に象徴的意味を託していたようで、その話をするときは鎮痛な調子であった、という*4。

この一節からも、1980年代初頭の日本ではレヴィナスがそこまでよく知られていなかったということが伺われます。そうでなければ、レヴィナスの名前に言及するのに「フランスで現象学研究の先達として知られた」という言い方はしないはずです*5。このことは、レヴィナス関連の書籍の当時の出版状況を踏まえればそれほど不思議な話ではなくなるように思われます。先に言及した『全体性と無限』の最初の翻訳が出版されたのが1989年、そして翻訳者の合田正人による日本語で読める最初の本格的なレヴィナス論(といっていいはずの本)『レヴィナスの思想——希望の揺籃』(弘文堂)が出版されたのがその一年前の1988年です*6。さらに遡ると、1986年に今はなき『エピステーメー』誌がレヴィナス特集を組んでいます。こうした事実が示唆するように、日本でレヴィナスが本格的に論じられ始めたのが1980年代後半だったのだとすると、1981年の時点で田島が(おそらく広い範囲の読者を意識しながら)上のような書き方をすることは、納得のいく話になるはずです。

*1:Stephan Strasser, "Einleitung des Herausgebers", in Edmund Husserl, Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge, edited by S. Strasser, Husserliana vol. I, Martinus Nijhoff, 1950, p. xxix.

*2:サロモン・マルカ『評伝レヴィナス 生と痕跡』、斎藤・渡名喜・小手川訳、慶應義塾大学出版会、2016年、205–206ページ。

*3:この話もマルカの本に記されています(『評伝レヴィナス』、395–396ページ)。サルトルの発言も同書のこの箇所からの引用です。

*4:田島節夫『フッサール』、講談社学術文庫、1996年、39–40ページ。

*5:ちなみに田島節夫はベルクソンの翻訳者としても知られるフランス哲学研究者です。そのため田島は、フランス語圏でのフッサールの論じられ方について、おそらく当時の日本の標準的なフッサール研究者よりもよく知っていたのではないかと思います。

*6:この本は2000年に『レヴィナス——存在の革命にむけて』と改題されてちくま学芸文庫から再版されます。